抜いたほうがよい親知らずや

まっすぐ生えてこない親知らずもあります!

親知らず治療のポイント

- 痛みの少ない

親知らず抜歯 - 当日対応OK

※まずはお電話下さい - しっかり

精密検査

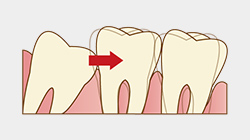

親知らずは前歯から数えて8番目に生えてくる奥歯です。その生え方は千差万別で、まっすぐ生えてくる方もあれば、生涯で生えてこない方もいらっしゃいます。また、食生活の変化により、顎の骨の発達が鈍化し、生えるスペースが確保できずに横や斜めから生えてくることも近年では増えてきました。

その場合は、周囲の歯にも影響を及ぼすため、早めの対応が必要となります。親知らずは嚙み合わせにも影響し、一番奥の歯であることからも、歯磨きがしずらく歯垢や歯石がが溜まってしまいがちです。

痛みが生じたり炎症を起こしてしまう前に抜歯するケースが多いですが、健全に生えてきた場合には、将来他の歯が抜けてしまった際の移植として活用できることもあるため、十分な見極めが必要と言えるでしょう。当院長は口腔外科学会認定医のため、専門的な見地より、診察させていただきます。

抜いたほうがよい親知らず

- 手前の歯にもたれかかっている

- 虫歯ができてしまっている

- 周りに嚢胞がある

- 歯周病が進行している

- 嚙み方に変化が生じている

- 頬や舌などの粘膜を傷つけてしまう

これらに当てはまる場合は他の歯に悪影響を及ぼすため、抜歯をお勧めします。冒頭にもお伝えしたように、まっすぐ生えてこない親知らずは周りの歯を邪魔し、歯磨きもしずらくなるため、虫歯や歯周病の原因になってしまいます。

これらに当てはまる場合は他の歯に悪影響を及ぼすため、抜歯をお勧めします。冒頭にもお伝えしたように、まっすぐ生えてこない親知らずは周りの歯を邪魔し、歯磨きもしずらくなるため、虫歯や歯周病の原因になってしまいます。

また、嚙み合わせが変わってしまい、歯並びを悪くしてしまったり、顎の力のバランスが崩れることで顎関節症を引き起こす可能性もあります。また、表面に現れずに歯茎内で埋もれている親知らずの周囲に袋状の嚢胞ができることがあり、細菌感染により痛みや腫れが生じることもあります。このように少しでも違和感がある場合は、抜歯を検討することになります。

抜歯しなくてもよい親知らず

まっすぐに生えて嚙み合わせにも問題ない場合や骨の中に完全に埋まっている場合、日頃のケアにも悪影響がなく綺麗に生えている場合は無理に抜く必要はありません。

まっすぐに生えて嚙み合わせにも問題ない場合や骨の中に完全に埋まっている場合、日頃のケアにも悪影響がなく綺麗に生えている場合は無理に抜く必要はありません。

将来的にブリッジの支えになり得たり、移植として利用することもできます。ただし、ご自身で判断するより専門医に診てもらい、見えていない骨の中で異常がないかなど確認しておきましょう。

ご利用の流れ

- カウンセリング

患者様から現状について詳しくお話を伺います。抜歯が必要そうな場合は、精密検査を行っていきますが、抜歯のタイミングについては、重要なイベントやお仕事、旅行などの兼ね合いを考慮しながら決めてまいります。

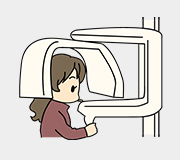

患者様から現状について詳しくお話を伺います。抜歯が必要そうな場合は、精密検査を行っていきますが、抜歯のタイミングについては、重要なイベントやお仕事、旅行などの兼ね合いを考慮しながら決めてまいります。- 精密検査

親知らずの骨は太く、根が3本から4本あり単純に引っ張るだけでは抜けないケースも少なくありません。

親知らずの骨は太く、根が3本から4本あり単純に引っ張るだけでは抜けないケースも少なくありません。

また、斜めや横向きの親知らずは顎の骨を通る血管や神経に触れているため、レントゲン等によって正確に把握する必要があります。

親知らずやその周囲の歯が炎症を起こしてしまっている場合は歯石の除去やクリーニングを行い、症状が改善してから抜歯を行います。できる限り、細菌のない状態にすることで抜歯後の痛みや腫れ、感染防止を最小限に抑えます。

- 親知らずの抜歯

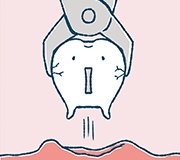

歯茎への浸潤麻酔と神経を麻痺させる局所麻酔を行います。完全に歯が生えてない場合は歯茎を切開し、歯冠(歯の頭)を出してから、周囲の骨を削って掘り起こします。

歯茎への浸潤麻酔と神経を麻痺させる局所麻酔を行います。完全に歯が生えてない場合は歯茎を切開し、歯冠(歯の頭)を出してから、周囲の骨を削って掘り起こします。

その後、歯の冠部分を分割し、残った歯根を抜きます。削りかすが残らないよう、抜歯した穴を洗浄し、縫合します。抜歯直後の傷口は安静にしていただき、ガーゼを数分しっかり噛んで止血します。

- 消毒・経過観察

抜歯後、近日中にご来院いただき、消毒と経過観察を行います。抜歯跡が正常に治癒するために、歯を抜いた骨の部分に血餅と呼ばれる血の塊ができています。

抜歯後、近日中にご来院いただき、消毒と経過観察を行います。抜歯跡が正常に治癒するために、歯を抜いた骨の部分に血餅と呼ばれる血の塊ができています。

そのため、強くうがいをしたり、舌で触ったりしないようにしてください。治療期間中は処方された抗生物質を決められた用法で服用し、激しい運動や飲酒は控えてください。

当院長は「口腔外科学会認定医」です。

虫歯や親知らず以外にも、口腔内の粘膜疾患や、膿、骨の隆起などお口の中で気になることがありましたらご相談ください。口腔外科の専門的な見地より、診察させていただきます。診察後、お口の状況に応じて、口腔外科への紹介を行います。

藤沢市の歯医者「ゆめの森歯科」の診療科目